Por Orlando García

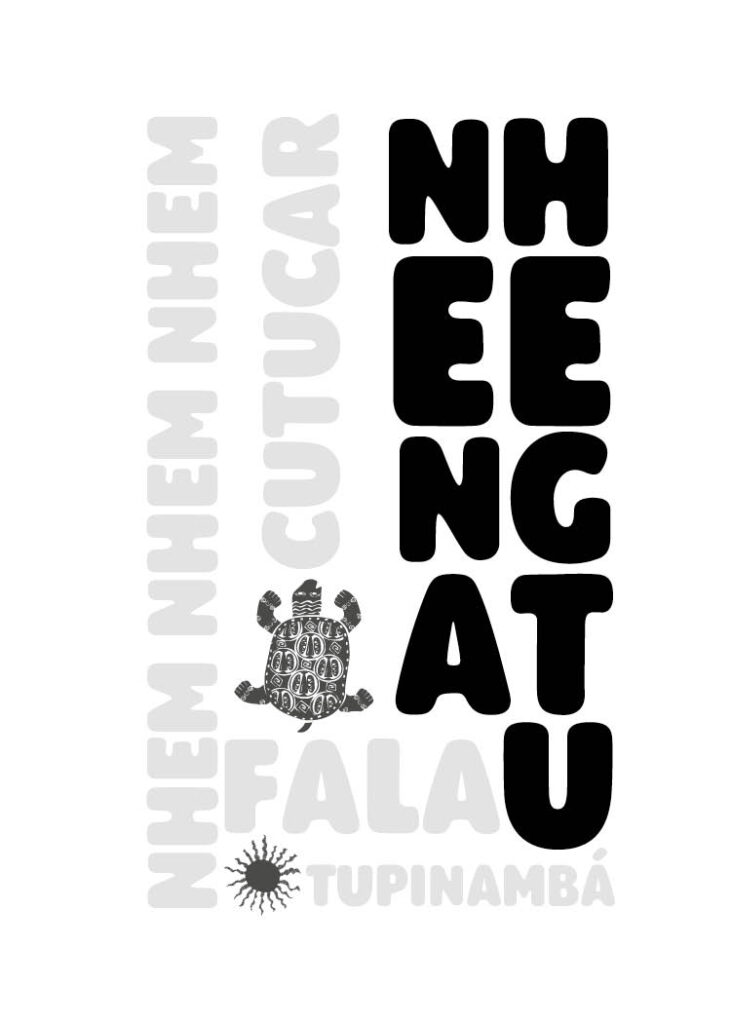

Surgiu do nheenga e do katu a “fala boa”. O nheengatu é uma das quatro línguas oficiais do município de São Gabriel da Cachoeira (Marcos Bagno; Orlene Carvalho, 2014). Continuidade da língua geral amazônica, ou tupinambá, já falada desde antes do século XVI. Um sistema de linguagem complexo pertencente à família tupi-guarani, conjunto de línguas originárias do tronco linguístico tupi (Ermanno Stradelli, 2014), que usa em sua escrita um alfabeto convencional, com palavras escritas a partir da fonética, sendo acentuadas de acordo com as pronúncias (Aline Cruz, 2011). Seu conjunto lexical agrega milhares de verbetes e expressões mestiças. Alguns exemplos (dentre tantos que se emaranham à língua, aos sotaques, à prosa cotidiana, à neblina solar do idioma):

Nhe-nhe-nhem: origina-se do verbo nheeng (falar). Diz-se que os portugueses recém-chegados ao Brasil, no século XVI, achavam que os índios falavam em demasia. Para dar a entender isso, usavam três vezes a palavra “falar”. Assim, surgiu o nhe-nhe-nhem, que quer dizer “falar, falar, falar”. Hoje é entendida como uma fala irritante, repetida e que não diz nada, “conversa fiada”. Uma expressão usada hoje em dia para calar uma nheenga irritante é: chega de nhe-nhe-nhem (Marcos Bagno; Orlene Carvalho, 2014; Ermanno Stradelli, 2014).

Cutucar: (Kutúk = espetar, furar, tocar em alguém). Trata–se de ferida causada por faca, punhal ou qualquer arma pontiaguda. Dá a entender também o ato de tocar com os dedos a pessoa para chamar-lhe a atenção. Também é uma expressão usada para irritar alguém, quando dita: “Não cutucar a onça com vara curta” ou “Filho, pare de me cutucar” (Marcos Bagno; Orlene Carvalho, 2014; Ermanno Stradelli, 2014).

Jururu: (Yuru’ ru = boca’ ca). Refere-se à boca das pessoas, a repetição da segunda sílaba remete à forma tristonha da boca de alguém, também irritação ou aborrecimento. Trata-se do estado em que a pessoa se acha: triste, melancólica, abatida, desanimada. Geralmente para se referir a esse estado muitas pessoas preferem dizer “estou down”, o que não é errado, só jururu (Marcos Bagno; Orlene Carvalho, 2014; Ermanno Stradelli, 2014).

Pindaíba: (Pindayua: pindá = anzol e iua = haste). Nome de árvores usadas para fazer anzol. Trata-se da condição do pescador que fica com linha e anzol, sem peixe. Daí ocorre a tradução vulgar para quem se encontra em dificuldades, sobretudo financeira: “ficar na pindaíba” (Ermanno Stradelli, 2014). A cidade de Pindamonhangaba leva esse nome por ser o “lugar de fazer anzóis”. A expressão “estar na pindaíba”, para alguns estudiosos, vem da condição do indivíduo que possui anzol ruim, não consegue peixe e fica sem comer, portanto, na “pindaíba” (Marcos Bagno; Orlene Carvalho, 2014; Ermanno Stradelli, 2014). Mas, de acordo com o dicionário Houaiss, a palavra surgiu em 1899 e sua origem provável seria o quimbundo.

Sapecar: (Sapék = queimar, chamuscar). Em uma tradução que considere a origem da palavra, sapecar significa queimar e chamuscar. Porém, com o passar dos anos, passou a significar também bater, transar, tostar, gandaiar, cobiçar, vagabundear etc. “O churrasqueiro deixou sapecar a carne na churrasqueira”; “Vou dar uma sapecada hoje”; “Se não estudar, vou lhe sapecar o rosto” (Marcos Bagno; Orlene Carvalho, 2014; Ermanno Stradelli, 2014).

Referências

- Aline Cruz. Fonologia e gramática do nheegatu: A língua geral falada pelos povos Baré, Warekena e Baniwa. Utrecht: LOT, 2011.

- Eduardo de Almeida Navarro. Dicionário tupi antigo: a língua indígena clássica do Brasil. São Paulo: Global, 2013.

- Ermanno Stradelli. Vocabulário português-nheengatu, nheengatu- -português. Revisão de Geraldo Gerson de Souza. Cotia: Ateliê, 2014.

- José Ribamar Bessa Freire. Rio Babel: a história das línguas na Amazônia. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2011.

- Marcos Bagno; Orlene Lúcia de Sabóia Carvalho. Pororoca, pipoca, paca e outras palavras do tupi. São Paulo: Parábola, 2014.